-

정유진 작/연출, 〈잃어버린 몸을 찾아서〉: 미시사적 기술과 재현이 접근하는 역사REVIEW/Theater 2024. 6. 5. 18:29

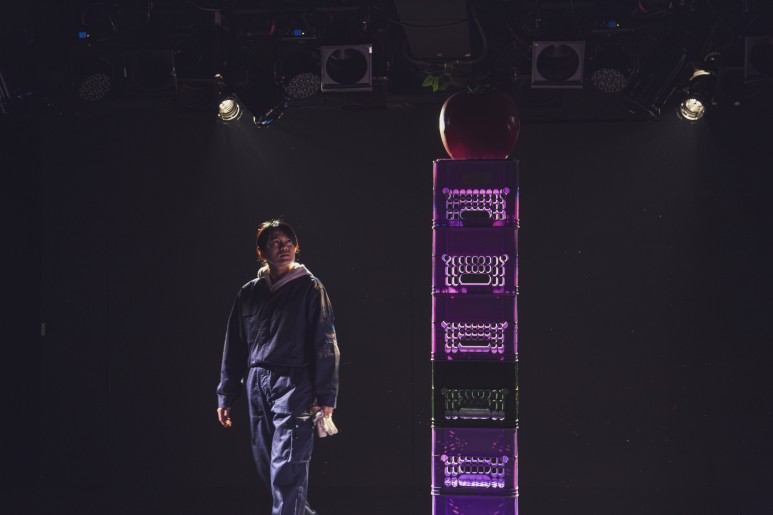

정유진 작/연출, 〈잃어버린 몸을 찾아서〉ⓒ그린피그(이하 상동). ‘역사시비’ 프로젝트에서 카메라의 실시간 포착과 화면 중계는 기본 전제가 되는데, 이는 행위의 현재진행형의 수행성을 지시한다. 역사의 시비를 가린다는 건, 현재로 소급된 역사에 대한 관점을 진단함을 의미한다. 〈잃어버린 몸을 찾아서〉는 이를 다시 개인의 몸들과 연관을 지어 다룬다. 그 방편은 미시사적인 기술이거나 인식 체계의 정형성과 관습성을 깨뜨리는 것인데, 이 둘은 상호 연결된다. 이를 통해 역사의 미세한 틈을, 관점의 차이에 의해, 미시사적 개인의 몸을 통해 벌릴 수 있음을 보여주고자 하는 것으로 보인다.

우선, 작가의 휘어진 척추의 X-레이 사진은 보이지 않는 신체의 유물론적 역사성을 전제한다. 거기에는 누적된 시간의 무게가 있다. 이러한 시선은 배우와는 다른 위상으로 따로 또 같이 존재한다. 이 시선은 카메라의 중계 시선과도 겹쳐지는데, 곧 등장하지 않는 작가의 발화는 개별 배우들에 의해 옮겨질 수도 있지만, 작가의 몸은 하나의 다른 개별적 몸으로 재생되며 분리되고 그 발화만이 세 배우의 역량과 고유성으로 연장된다. 극작의 초점은 스스로로부터 출발한 고유성의 보존과 양도이다.

통상 우유 상자로 사용되는 플라스틱 박스를 바닥에 여러 방향으로 돌려 가며 쳐대는 행위는 물류 프로세스의 부품이 되는 인간의 신체에 대한 타격감으로 연장된다. 지루하고도 격렬한 반복이 지속된다. 세 배우는 대칭적으로 존재한다. 이는 서로의 움직임을 상쇄하면서 동시에 각자의 존재를 그 자체로 강조할 수 있다. 물리적인 압력과 물리적인 현존은 그렇게 등치한다.

커다란 모형 사과가 사과가 아니라고 말할 수 있느냐는 질문은 물론 난센스다. 사과로 명명되기 때문에 사과가 반드시 아니라고 말할 수 없다는 건 보이는 것에 대한 절대적 믿음에 대한 성찰이라기보다는 기표와 기의의 자의적 조합, 역사의 일회적 현전보다는 영원한 대체의 알레고리를 근원에서 살펴볼 수 있다는 구조주의의 믿음에 기대고 있는 듯하다. 사실, 이는 사과가 빨간색이어야 한다는 것 역시 사회적 믿음 체계에서 판정되는 것이라는, 곧 뒤집힐 수 있는 믿음이라는 부분은, 개별적인 고통의 고유성을 인정하는 것과 연결 지으려는 것으로 보인다. 곧 표상 불가능한 개별성은 작가의 X-레이 사진이 침묵하며 주장하는 바와 같은 것이다. ‘이것은 나의 역사입니다!’

자신의 생김새를 이야기하면서 다른 사람이 초상을 그릴 때 생겨나는 차이―물론 공통된 느낌을 선사하는 부분 역시 배제할 수 없다.―는 전파/번역의 오류와 그럼에도 실재하는 본질에 대한 자각을 일깨우기 위한 것일 수 있다. 반면, 이는 상자 놀이의 연장선상에서 수행성을 가져가면서 실시간 중계의 위상에 부응하기 위한 것이기도 하다. 각자의 신체 측정 테스트를 하는 부분은 능력주의의 한 단면을 드러내는 것도 같다. 측정의 기준은 공고하기 때문이다. 더 나은 효율성을 내는 몸과 그렇지 않은 몸에 대한 기준은 명확하고 과학적이다.

경쟁주의에 입각한 각자도생의 운동장은 넘어진 상대방에 걸려서 넘어지면서 체력 2등급의 우월한 신체를 이야기하는 가운데, 그 구조가 아닌 불운한 나의 특수한 시점에서 그 원인을 한계지으며 불평한다는 점에서, 그 기준은 객관적인 사회의 지표로 기능한다. 〈잃어버린 몸을 찾아서〉는 역사를 현재의 특정 세대의 시점으로 옮겨 오며 보편적 시점과의 격차를 이야기한다. 곧 부조리한 현재는 사회적 관점의 오염과 오류로부터 오며 개인적 몸의 특수성은 각자의 X-ray 사진과 같이 블랙박스의 영역으로 남는다. 감각은 그 사람의 실존을 뒷받침하는 것일까.

서로를 그려주는 놀이를 통해 보듯, 오히려 감각만으로 세계에 대한 온전한 이해는 불가능하다는 것에 가깝다. X-ray 사진과 물류 노동의 재현이 연결됨을 통해, 자신을 옥죄는 세계의 구조는 구조주의적으로 자신에게 끊임없는 압력을 가한다는 것. 곧 ‘이것은 나의 역사가 사회적 역사 아래 조금씩 부정의 피드백으로 손실되고 있는 현상입니다!’를 이야기한다. 그럼에도 그 감각의 세계는 어떻게든 세계를 재건하고 재편성할 수 있을까. 그에 대한 답은 희미하다. 따라서 이 연극의 어떤 정신 없는 시선의 교차와 행위의 연속은 현대 사회의 도파민적 물류 사회를 증언하는 것일까.

김민관 편집장 mikwa@naver.com

[공연 개요]

프로젝트명: 역사시비(歷史是非, 또는 역사12)

공연명: 잃어버린 몸을 찾아서

일시: 2024년 4월 5일(금) ~ 14일(일) 화-금 7시 30분, 주말/공휴일 3시 (*월 공연 없음)

장소: 예술공간 혜화

〈만드는 사람들〉

공동창작

연출: 정유진

출연: 박정근, 이동영, 정나무

기록 촬영: 한문희

그래픽디자인: 워크룸

기획: 나유진, 노지상

공동기획: 창작주체 예술공간 혜화

제작: 그린피그

후원: 한국문화예술위원회 공연예술 창작주체 지원사업

관람 연령: 만 12세 이상

소요 시간: 80분728x90반응형'REVIEW > Theater' 카테고리의 다른 글

밀로 라우, 〈에브리우먼〉: 극장, 죽음, 공동체 (0) 2024.06.05 김상훈, 작/연출, 〈히라타 오리자를 위한 유튜브 스크립트〉: 발화가 아닌 발설의 장면들 (0) 2024.06.05 여기는 당연히, 극장, 〈.기다려〉: 배우 혹은 언어의 존재론 (0) 2024.02.05 〈러브 앤 인포메이션〉: 재현 체계 혹은 재현 방식의 사이에서 (0) 2023.12.11 성다인, 〈beingbeingbeing〉: ‘극장이라는 어떤 규칙’ (0) 2023.11.24